À Sucre, dans la « Casa de la Libertad », la ville vibre au rythme de la célébration des 200 ans d’indépendance de la Bolivie. Un lieu chargé d’histoire, où, en 1825, la jeune république naissante se libérait du joug colonial espagnol. 2025 est une année importante de commémorations, marquée par des cérémonies et des rassemblements populaires, mais l’atmosphère est loin d’être simplement festive. La Bolivie, aujourd’hui, se trouve plongée dans une crise politique et économique qui assombrie les célébrations.

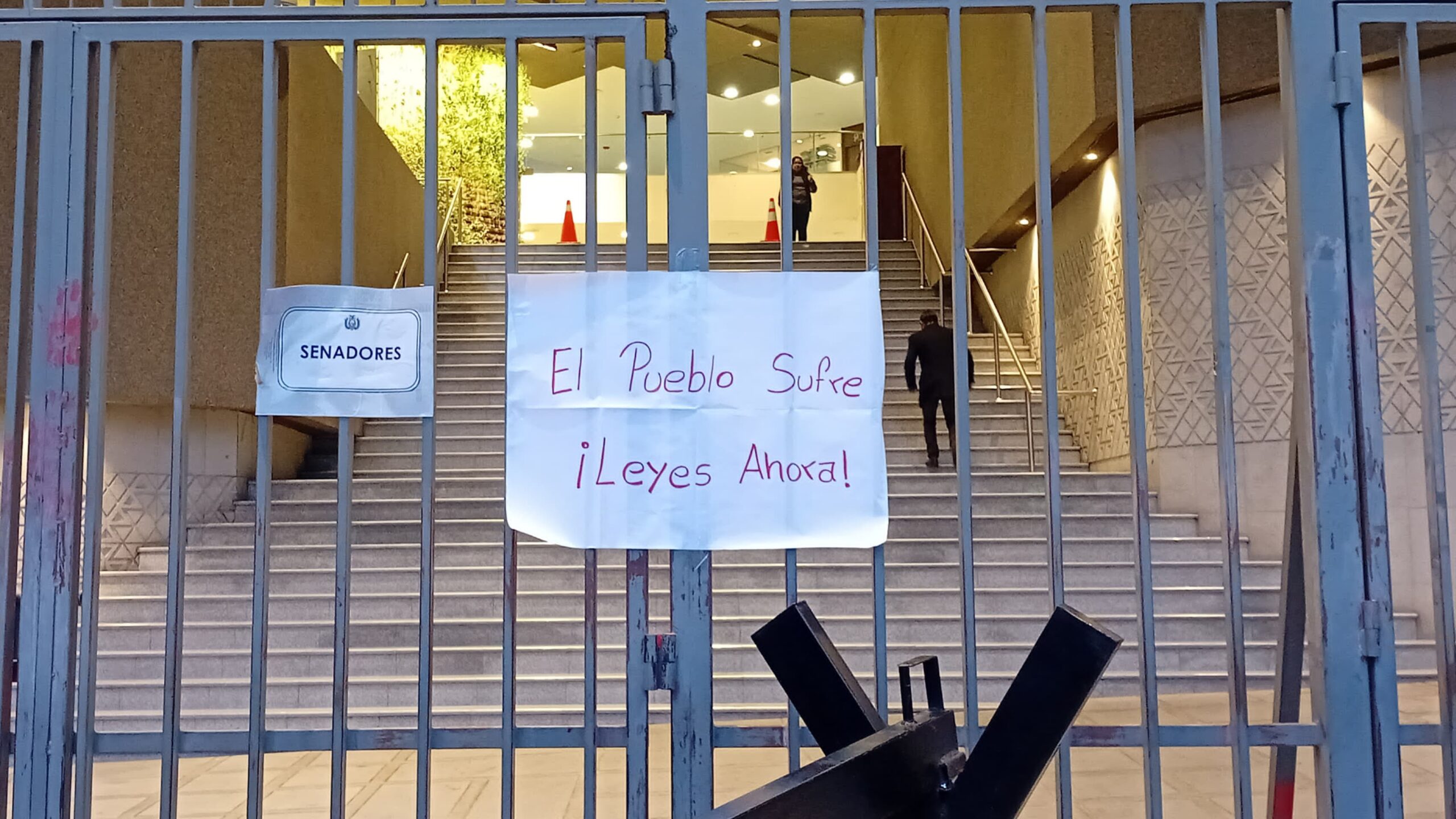

Au cours de mon périple en Bolivie, j’ai été témoin à plusieurs reprises de la détresse de la population. Des « collectivos » annulés en raison d’une pénurie de diesel, des pharmacies fermées faute de réapprovisionnement, des manifestations devant le Parlement de La Paz pour dénoncer les politiques sociales et économiques du gouvernement en place. À Potosí, des touristes occidentaux, animés par une curiosité mal orientée, se rendent dans les mines où les ouvriers luttent pour extraire de l’argent et d’autres ressources précieuses. Ces travailleurs, ancrés dans un autre siècle, œuvrent sans équipement de sécurité, maniant encore pioches et chariots manuels sur des rails rouillés. L’espérance de vie des mineurs est d’à peine 45 ans. Ils sacrifient leur santé, usent leurs poumons et leur corps pour gagner leur vie, au péril même de leur existence.

Deux siècles ont passé depuis que des hommes comme Simón Bolívar et Antonio José de Sucre ont forgé l’indépendance de la Bolivie, porteurs d’un rêve de liberté, d’égalité et de fraternité. Aujourd’hui, l’image de Bolívar, ce héros au visage marqué par la guerre, semble s’éloigner de la réalité bolivienne. Le pays, s’il a vécu d’innombrables révolutions et changements de régime depuis, est aujourd’hui pris dans les mailles d’une crise politique persistante. Le dernier épisode en date : un coup d’État manqué en juin 2024 qui, loin d’ouvrir la voie à une stabilité, a ajouté une couche de méfiance envers les institutions et le système politique.

En août prochain, alors que le pays se prépare à fêter son indépendance, c’est une autre épreuve qui attend les Boliviens : les élections générales. Les citoyens seront appelés aux urnes pour choisir leur président, vice-président, ainsi que les membres des deux chambres du parlement. Ces élections, dans un climat politique marqué par l’instabilité, pourraient bien redéfinir le paysage de la Bolivie pour les années à venir. Mais c’est surtout une figure qui capte l’attention : Evo Morales, l’ex-président, dont le retour sur la scène politique divise. Malgré l’interdiction légale de se présenter, l’ancien chef d’État défie la justice et se lance dans la bataille, promettant un retour triomphal. Le spectre de son dernier mandat, marqué par des accusations de corruption et une crise de légitimité, plane toujours sur le pays. Il est notamment visé par un mandat d’arrêt dans l’affaire concernant la « traite » d’une mineure. Il est accusé d’avoir entretenu une relation en 2015 avec une adolescente de 15 ans, avec le consentement des parents en échange d’avantages.

En parallèle, la question de la corruption reste un point central dans le débat national. Des citoyens, particulièrement des jeunes, expriment leur lassitude face aux scandales qui gangrènent les sphères politiques. C’est dans ce contexte que des figures comme Nayib Bukele, le président du Salvador, trouvent un écho chez certains Boliviens. Ce « dictateur cool », à la tête d’un pays en mutation, est vu par certains comme une alternative face à un système politique qu’ils jugent trop corrompu et inefficace. Une jeune Bolivienne m’a même montré une vidéo de propagande de Bukele, le dépeignant comme un héros capable de régler tous les problèmes du Salvador.

Cette admiration pour un leader autoritaire, pourtant reconnu pour ses dérives, soulève des questions sur l’avenir de la démocratie en Bolivie et en Amérique latine. Alors que le pays fête son bicentenaire, la Bolivie semble se retrouver à un carrefour, entre l’aspiration à une gouvernance plus forte et la volonté de préserver un système démocratique, même fragile.

Lettres parues :

Lire « Lettre d’Amérique latine (3) : Le Pérou, une histoire de douleur, d’oubli et de larmes »

Lire « Lettre d’Amérique latine (2) : La Colombie : entre pacification et réconciliation, un chemin semé d’embûches » :

Lettre d’Amérique latine (2) : la Colombie : entre pacification et réconciliation, un chemin semé d’embûches

Lire « Lettre d’Amérique latine (1) : Le Mexique face aux défis internationaux sous la réélection de Donald Trump » :

Lettre d’Amérique latine (1) : Le Mexique face aux défis internationaux sous la réélection de Donald Trump