Les échanges ont débuté par un constat lucide sur la situation énergétique mondiale. Aujourd’hui, 4,5 milliards d’êtres humains n’atteignent pas le niveau minimal de consommation énergétique estimé à 70 GJ par habitant, tandis que certains pays dépassent les 240 GJ/hab. D’ici 2050, la demande énergétique sera multipliée par quatre, la demande d’électricité croissant au même rythme que le PIB mondial. Si la croissance des énergies renouvelables s’est accélérée depuis 2015, 74 % de la production mondiale d’électricité repose encore sur le charbon ou le gaz naturel. Le transport constitue le deuxième poste d’émission de gaz à effet de serre.

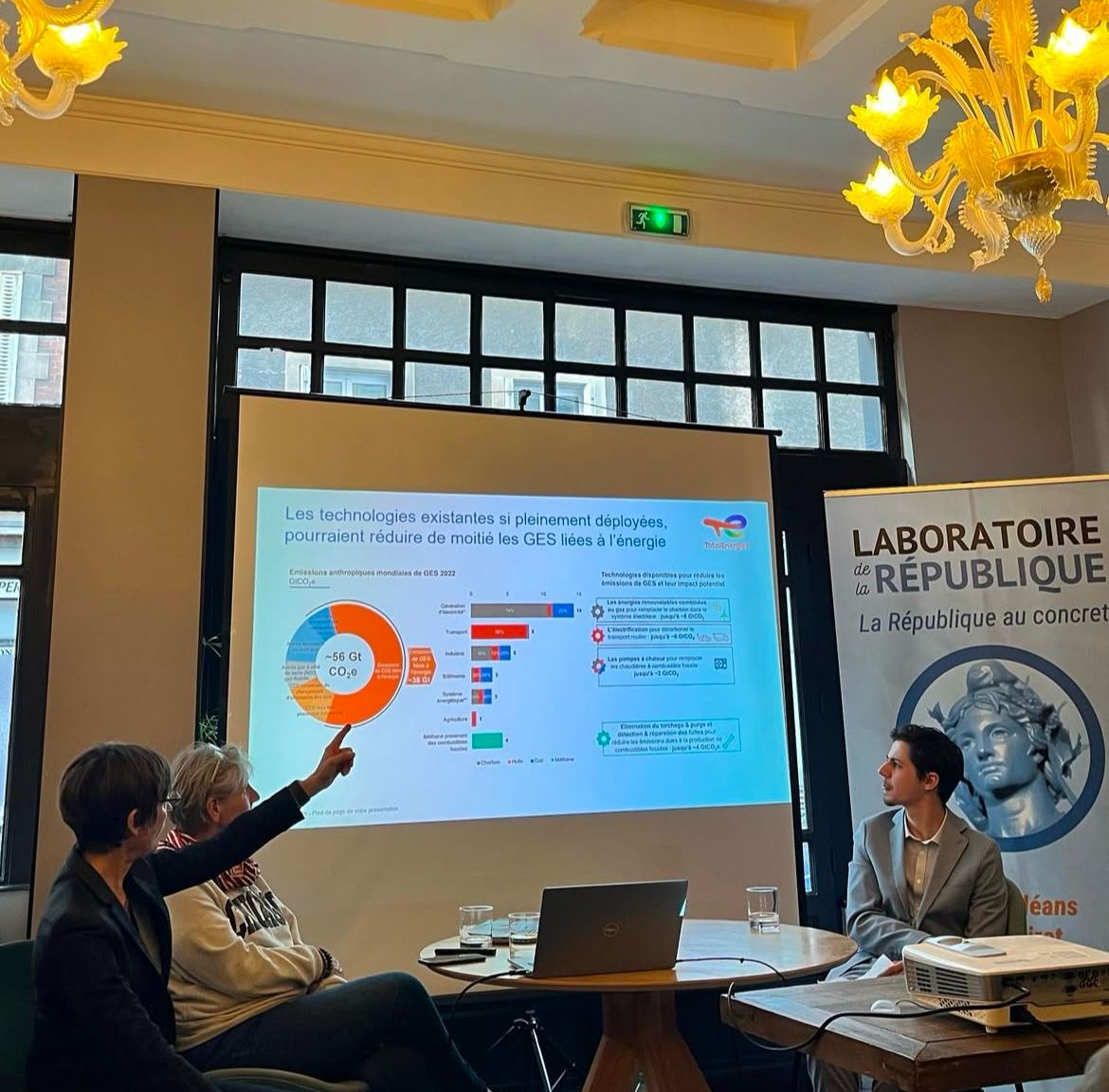

Dans ce contexte, plusieurs technologies déjà matures permettent de réduire les émissions : remplacer le charbon par du gaz et des renouvelables pourrait éviter jusqu’à 8 milliards de tonnes de CO₂, et l’électrification du transport routier jusqu’à 6 milliards. Toutefois, les scénarios prospectifs (Trends, Momentum, Rupture) montrent que seule une véritable rupture permettrait de rester sous le seuil de +2°C, alors que le scénario actuel (« Trends ») conduit à une hausse de +2,7°C.

La conférence a permis de discuter des leviers techniques nécessaires : électrification, décarbonation du réseau, mobilité durable, biogaz, circularité des plastiques, ou encore CCS (Carbon Capture and Storage). Mme Rousselle a mis en garde contre une vision idéalisée de la transition énergétique, qui génère paradoxalement du CO₂ (fabrication d’éoliennes, infrastructures) et dépend d’investissements lourds.

Elle a également souligné les difficultés structurelles : inertie des systèmes, acceptabilité sociale limitée (rejets locaux d’éoliennes ou de champs photovoltaïques), retards d’infrastructures et manque d’investissement privé. La transition électrique de la France est estimée à 80 milliards d’euros par an, soit environ 1200 € par habitant. À cela s’ajoute le besoin d’environ 150 réacteurs nucléaires, avec un délai moyen de 10 ans pour leur construction.

Le débat a mis en lumière la complexité du développement de l’hydrogène : aujourd’hui, la France en consomme 1 million de tonnes par an à usage industriel, mais l’hydrogène vert reste marginal. Plusieurs types existent :

• Gris / Noir : issu des énergies fossiles ;

• Bleu : identique mais avec captation du CO₂ ;

• Vert : produit via électrolyse de l’eau ;

• Orange, Jaune, Blanc : selon l’origine (nucléaire, catalyseurs, sources naturelles souterraines).

Toutefois, l’hydrogène est explosif, coûteux, difficile à stocker, et ne peut être généralisé sans coordination de la demande. D’autres options comme l’ammoniac, liquide mais toxique, sont aussi à l’étude.

Enfin, les intervenantes ont insisté sur la nécessité d’un mix énergétique adapté à chaque territoire. Il n’existe pas de solution unique : la Norvège a presque entièrement électrifié ses transports, quand Singapour dépend de l’électricité importée de Malaisie. Les camions longue distance pourraient fonctionner à l’hydrogène (malgré un coût 6x supérieur), ceux de courte distance à l’électricité, tandis que l’aviation reste le secteur le plus difficile à décarboner, malgré les biocarburants.

À l’échelle européenne, bien que l’UE ne représente que 8 % des émissions mondiales, son rôle normatif reste essentiel. Mais sans pérennité des politiques publiques ni connaissance fine des enjeux par les décideurs, les efforts restent limités. Le nucléaire, bien qu’en croissance (avec 450 centrales dans le monde, dont 60 en construction), ne peut à lui seul porter la transition.

Les deux intervenantes ont conclu en soulignant que cette transition nécessite des choix politiques stables, un engagement collectif et un changement de mentalité. Il ne s’agit plus de savoir si nous devons agir, mais comment le faire, avec réalisme, ambition et justice.