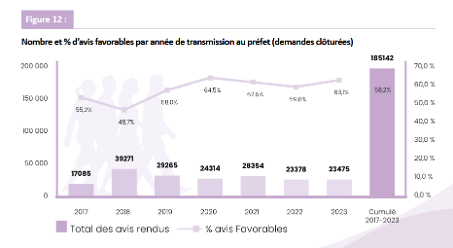

Les titres et autorisations provisoires de séjour pour soins sont des dispositifs peu connus du grand public, mais pourtant bien documentés dans les rapports officiels. Créé en 1998 sous le gouvernement de Lionel Jospin, ce dispositif permet, sous certaines conditions, à un étranger, résidant depuis un certain temps en France, gravement malade d’obtenir une carte de séjour « vie privée et familiale » afin de bénéficier gratuitement de soins en France. Ainsi, l’OFII estime que 228 275 demandes ont été déposées entre 2017 et 2024, avec 206 923 avis transmis au préfet, pour un taux moyen d’avis favorables s’élevant à 58,8 %.

Or, ce dispositif unique au monde des titres de séjour pour soins ayant été sans cesse élargi par le législateur et le juge (I), celui-ci présente un caractère difficilement soutenable, son opacité budgétaire posant par ailleurs une question de transparence démocratique et du principe même de cette contribution (II).

Un dispositif unique au monde, sans cesse élargi par le législateur et le juge

Formellement, en vertu des articles L. 425-9 à L. 425-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), les étrangers qui veulent obtenir un titre de séjour pour soins doivent remplir trois conditions :

- Justifier d’une résidence habituelle en France depuis au moins un an (sans qu’aucun texte ne fixe de délai réglementaire) ;

- Nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;

- Ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement effectif et approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine.

| Titres de séjour pour soins, AME, soins urgents et vitaux, visas pour motifs de santé : des dispositifs de prise en charge à ne pas confondre Les titres de séjour pour soins confèrent un statut administratif qui ne doit pas être confondu avec celui de l’Aide médicale de l’État (AME), qui garantit l’accès aux soins des étrangers en situation irrégulière – et qui n’ont, par définition, pas de titre de séjour. Pour bénéficier de l’AME, il est demandé de justifier : D’une résidence habituelle sur le territoire national depuis trois mois, contre un an pour bénéficier d’un titre de séjour pour soins (à défaut, les étrangers en situation irrégulière peuvent néanmoins bénéficier du dispositif des soins urgents et vitaux) ;De ressources ne dépassant pas un certain plafond (10 166 € annuels pour une personne seule en métropole). L’AME ouvre droit à la prise en charge à 100% de l’ensemble des soins médicaux et hospitaliers, avec dispense d’avance de frais, sous réserve de quelques exceptions : les cures thermales, l’assistance médicale à la procréation et les médicaments à service médical faible. Les étrangers en situation irrégulière qui ne remplissent pas les critères d’admission à l’AME – en particulier celui de la résidence habituelle sur le territoire depuis trois mois – sont néanmoins couverts par le dispositif des « soins urgents et vitaux », qui assure l’ensemble des soins nécessaires pour préserver la vie ou éviter une altération sévère et durable de la santé, mais aussi le traitement et la prévention de la propagation des maladies ainsi que les soins maternels et obstétriques. En revanche, les Français non-inscrits à la Sécurité sociale (ex : expatriés de retour en France, travailleurs frontaliers …) ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif, puisque par définition ils ne remplissent pas le critère d’irrégularité du séjour sur le territoire national. Les titres de séjour pour soins ne doivent pas non plus être confondus avec les visas pour motif de santé, qui permettent également à un étranger de venir se faire soigner en France. Cependant, il s’agit alors d’un visa de courte durée, valable 90 jours, régi par l’annexe II du Code communautaire des visas, lequel prévoit que « pour des voyages entrepris pour raisons médicales, [le demandeur doit produire] un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical ». L’établissement de santé en France peut aussi demander le versement d’une provision au patient titulaire de ce visa. |

Dans les faits, le législateur et le juge n’ont cessé d’étendre ce dispositif, lequel est unique au monde :

- Dans un premier temps, une loi du 24 juillet 2006 a dispensé les demandeurs de l’obligation de justifier de la régularité de leur entrée sur le territoire national. De même, la condition d’une résidence habituelle en France depuis au moins un an, qui fait l’objet d’un contrôle limité, connaît par ailleurs de larges exceptions : en effet, l’article R.425-14 du CESEDA permet à tout étranger de bénéficier d’une autorisation « provisoire » en la matière – ce qui a pour effet de vider la loi de sa substance[1]. Par ailleurs, si le refus de faire droit à une demande de séjour pour soins revient à interrompre un traitement en cours, le juge en tient compte lors de son examen du respect des conditions d’octroi. En effet, d’autres dispositifs de soins spécifiques permettent d’entamer un parcours de soins sur le territoire national pour les étrangers en situation irrégulière, à savoir l’AME et le dispositif de soins urgents et vitaux ; c’est pourquoi, comme le souligne l’OFII « l’AME n’est souvent que la première étape avant la demande d’un titre de séjour pour soins »[2].

- Dans un deuxième temps, le Conseil d’Etat a décidé, dans un arrêt de 2010[3], d’interpréter largement les termes de la loi, faisant valoir qu’il incombait au Préfet d’apprécier « si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine », c’est-à-dire soit que « de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement ». Cette notion de « bénéfice effectif » (et non de « l’existence ») d’un traitement approprié a été consacrée par le législateur dans une loi de 2016.

Par ailleurs, l’OFII souligne dans ses rapports que la jurisprudence ne respecte pas toujours les trois critères légaux en la matière :

- Le critère des « conséquences d’une exceptionnelle gravité » de l’absence de soins « est souvent omise par rapport au critère d’accès aux traitements dans le pays d’origine, quelle que soit la gravité de la maladie »[4]. A titre d’exemple, 14,7% des demandes de titre de séjour pour soins concernaient pour l’année 2022 des troubles mentaux et du comportement, alors que le traitement des pathologies concernées « ne nécessite pas de plateau technique » tandis que « les molécules des grandes classes pharmacologiques en psychiatrie sont universellement disponibles, à faible coût »[5] ;

- Le critère de « l’offre de soins » et des « caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine » paraît également éludé, puisque de nombreuses décisions judiciaires « semblent considérer qu’aucun traitement n’existe par définition dans un certain nombre de pays, ce qui fait fi de l’évolution considérable constatée ces vingt dernières années »[6]. Ainsi, le juge peut refuser de prendre en compte la disponibilité de traitements dans certains pays, notamment contre l’hépatite B et l’hépatite C[7], ou même l’existence d’un système de soins raisonnablement performant, comme au Chili[8] ;

- Le critère de l’impossibilité de bénéficier « d’un traitement effectif et approprié » dans le pays d’origine ne semble pas non plus correctement appliqué, puisque l’OFII relève, pour l’année 2022, que 687 demandes déposées étaient issues de ressortissants de pays du G20 (hors UE)[9], dont le système de santé est d’un niveau comparable, voire supérieur à celui de la France pour certains d’entre eux. En effet, « Les malades viennent d’abord du Maghreb et dʼAfrique. Mais peuvent aussi bénéficier [du dispositif] des Américains n’ayant pas de couverture sociale suffisante dans leur pays ou ne pouvant s’endetter pour se faire soigner et qui trouvent les moyens de résider en France le temps de guérir »[10]. Pour l’année 2023, l’OFII relève 618 demandes de séjour pour soins provenant de ressortissants de pays du G20 (2,5% du total des demandes). La même année, l’OFII explique que 40,6% de ces demandes clôturées ont reçu un avis favorable, et détaille les nationalités les plus représentées : « la nationalité brésilienne est en 1ère position avec 32,5 % des demandes des pays du G20, ensuite la nationalité russe avec 30,3 % des demandes, puis la nationalité turque avec 14,1 % des demandes et enfin la nationalité chinoise avec 8,3 % des demandes » [11] ;

- De même, l’OFII souligne que les décisions judiciaires « écartent parfois tout argument fondé sur l’existence d’un traitement comparable, comme si la loi exigeait la prescription de la même molécule, exactement »[12], certaines allant même jusqu’à exiger une identité de posologie[13] ; enfin, certaines décisions de refus d’octroi d’un titre de séjour pour soins sont annulées par le juge, alors même qu’elles concernent des pathologies pour lesquelles aucun traitement efficace n’existe à la date du jugement. C’est le cas en particulier pour des handicaps.

Ainsi, « la France est, dans ce domaine, le pays dont la législation est la plus bienveillante »[14] ; mais ce dispositif présente un caractère difficilement soutenable pour nos finances publiques et les capacités d’accueil de notre système de santé.

Un dispositif difficilement soutenable et dont l’opacité budgétaire pose une question de transparence démocratique

Le coût du dispositif de titres de séjour pour soins n’a jamais été quantifié – ou publié – par l’Assurance maladie. Néanmoins, si l’OFII n’est pas en mesure d’opérer une estimation chiffrée, de nombreux éléments issus de ses rapports tendent à accréditer la thèse d’un caractère difficilement soutenable pour les finances publiques :

- Ainsi, l’OFII rappelle que « les soins fournis aux « étrangers malades » dans le cadre de cette procédure sont sans limitation, avec un coût invisible [….] le coût peut être très important et sans limitation. Il est simplement non visible puisque pris en charge de manière globale par l’Assurance maladie »[15] ;

- Or, «l’impact financier du recours à certaines thérapies médicales ou médicaments onéreux est conséquent »[16] puisque certains traitements liés à des pathologies justifiant le recours aux séjours pour soins peuvent être lourds, parfois innovants, donc très coûteux, et bien souvent pour toute la vie du patient. A titre d’exemple, l’OFII relève que certains d’entre eux peuvent « atteindre 1 million d’euros la 1ère année de traitement selon les protocoles »[17], voire un « coût journalier de 6 206 euros soit un coût annuel estimé à 2,265 millions d’euros par an »[18]. De même, certains patients bénéficient en plus d’un accompagnement social et éducatif (Maison Départementale pour les Personnes Handicapées, Allocation adulte handicapé, Allocation d’éducation de l’enfant handicapé, Institut Médico-éducatif, Aide aux vacances pour les enfants …).

Dans son rapport pour 2021, l’OFII donne une série d’exemples de pathologies particulièrement coûteuses dans le cadre des titres de séjour pour soins :

Exemple des médicaments coûteux observés dans les dossiers Etrangers malades (EM) entre le 1er et 31 décembre 2021*

| Pathologie | Médicaments | Prix / an (approximatif) par personne |

| Hémophilie B + anticorps anti facteur IX | Novoseven | 1 019 611,00 € |

| Hyperoxaliurie primitive de type 1 | Lumasiran | 814 842,32 € |

| Hémophilie B | Benefix + Idelvion | 464 400,00 € |

| Amyotrophie Spinale III | Spinraza | 420 000,00 € |

| Amyotrophie Spinale | Spinraza | 420 000,00 € |

| Myasthénie | Soliris | 402 608,00 € |

| Porphyrie érythropoïétique héréditaire | Allogreffe de moelle | 400 000,00 € |

| Beta thalassémie | Greffe de moelle ou thérapie génique | 400 000,00 € |

| Hémophilie A | Elocta | 303 264,00 € |

| Hémophilie A | Hemlibra | 279 480,00 € |

| Adénocarcinome de l’iléon | Nivolumab | 133 000,00 € |

| Néoplasie sein | Kadcyla | 108 252,00 € |

| Adénocarcinome pulmonaire | Osimertinib 80 | 62 555,16 € |

| Recto-cholite hémorragique | Stelara | 50 873,00 € |

| Hépatite delta | Bulevirtide | 23 000,00 € |

*certains plusieurs fois, estimations selon les informations disponibles fournies sur la fréquence et durée

Figure 1 : OFII, Procédure d’admission au séjour pour soins – rapport au Parlement 2021

De plus, au-delà de cette lourde charge pour les finances publiques, l’OFII souligne également que ce dispositif « participe à la pression exercée sur notre système de santé »[19]. Une telle pression oblige parfois des services médicaux et hospitaliers, pratiquant dans des secteurs déjà sous forte tension, à procéder à des choix contraints au détriment des résidents qui peuvent être déprogrammés comme pour la dialyse afin d’accueillir les urgences. À titre d’exemple :

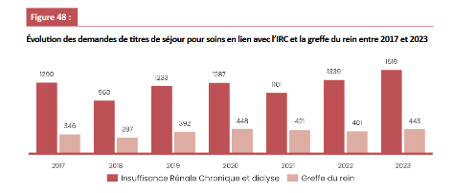

- 3 377 greffes de rein ont été réalisées en France en 2022, avec un temps d’attente médian de 2,5 ans[20] ;

- Cette même année, 1 740 demandes dont le dossier médical faisait état d’une insuffisance rénale chronique, dialyse ou greffe de reins ont été recensées[21] ;

- En 2023, 1 962 demandes dont le dossier médical faisait état d’une insuffisance rénale chronique (IRC), d’une dialyse ou d’une greffe de rein ont été clôturées, soit 8,4% du total des demandes clôturées cette année (contre 5,2% en 2021)[22]

Figure 2 OFII, Procédure d’admission au séjour pour soins – rapport au Parlement 2023

Or, l’exemple du traitement rénal est frappant à deux titres :

- Un effet d’éviction sur la filière de greffes, celle-ci étant particulièrement sous tension ;

- Un coût majeur pour les finances publiques : la dialyse coûte environ 80 000 euros par an et par patient, avec des dépenses additionnelles selon l’état de santé de patient et d’éventuelles complications (analyses biologiques régulières, examens complémentaires, consultation médicales, hospitalisation) et d’importants frais de transport (20 à 25% du coût total de la prise en charge pour l’hémodialyse en centre).

Plus globalement, l’OFII fait savoir que le nombre total de titres de séjour pour soins en circulation s’élevait à 20 600 à la fin de l’année 2022, contre 30 400 à la fin de l’année 2018. Pour l’année 2023, elle estime à 3 090 le nombre de premiers titres de soins délivrés, contre 3 291 en 2022 (-6,1%)[23]

Figure 3 OFII, Procédure d’admission au séjour pour soins – rapport au Parlement 2023

Enfin, au-delà de la seule problématique des titres de séjour pour soins, l’ensemble des dispositifs dédiés aux soins des étrangers font preuve d’un manque de cohérence globale. Ainsi, les demandeurs d’asile ont accès à la protection universelle maladie (PUMa), mais ceux-ci doivent rebasculer dans le régime de l’AME s’ils sont déboutés de leur demande – après un délai de carence de 3 mois de présence irrégulière sur le territoire. Dans l’intervalle, ceux-ci sont néanmoins éligibles au dispositif des soins urgents et vitaux.

Or, cette situation est préjudiciable à plusieurs égards :

- Elle entraîne des lourdeurs administratives, les services instructeurs de l’Assurance maladie, comme les assistantes sociales des hôpitaux étant mobilisés pour distinguer les demandeurs d’asile des étrangers en situation irrégulière en matière de couverture santé ;

- Elle mène à une « rupture de droits » pour les personnes concernées, d’une durée moyenne de « près d’un an pour les demandeurs d’asile déboutés qui n’ont pas directement bénéficié de l’AME », et concernerait plus de 100.000 personnes bénéficiaires actuels de l’AME[24].

- Elle pose la même question d’opacité au regard des finances publiques, puisque les statistiques ne distinguent pas le coût spécifique des demandeurs d’asile et des bénéficiaires des titres de séjour pour soins.

Enfin, le dispositif des titres de séjour pour soins implique plus globalement la question de la prise en charge des étrangers extra-européens non-contributeurs à l’Assurance maladie, et celle de l’équité avec les Français non rattachés à la Sécurité sociale (ex : expatriés de retour en France, travailleurs frontaliers …) qui n’y sont par définition pas éligibles. En ce qui les concerne, un processus de réaffiliation à la Sécurité sociale est un processus très lourd, long et complexe, qui peut entrainer d’importantes ruptures de couverture, alors même qu’ils ne bénéficient pas de filets de sécurité similaires à ceux dédiés aux étrangers extra-européens non-contributeurs.

Pistes et propositions

1) Faire basculer le coût des soins dispensés aux demandeurs d’asile et aux bénéficiaires d’un titre de séjour « étranger maladie » dans le dispositif de l’AME pour une quantification plus transparente.

A ce jour, les demandeurs d’asile comme les bénéficiaires d’un titre de séjour pour soins relèvent de la protection universelle maladie (PUMa), c’est-à-dire du régime général de l’Assurance maladie, sans forcément y cotiser. Ainsi, pour davantage de cohérence, de lisibilité mais aussi de transparence du montant des dépenses engagées et afin d’éviter les ruptures de soins dans l’intérêt des étrangers concernés, il est recommandé de faire basculer ces deux catégories de soins dans le cadre de l’AME, et de distinguer dans les statistiques publiques en la matière entre les soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière, ceux accordés aux demandeurs d’asile et ceux octroyés aux bénéficiaires d’un titre de séjour pour soin.

2) Entamer une réflexion sur la réforme globale de l’AME et sa transformation en aide médicale des étrangers extra-européens non-contributeurs

L’AME étant aujourd’hui un dispositif de soins dédié aux étrangers en situation irrégulière, le basculement des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’un titre de séjour pour soins dans son périmètre changerait de fait sa nature et sa dimension ; elle deviendrait alors un dispositif de soins plus large, dédié à l’ensemble des catégories d’étrangers extra-communautaires non-contributeurs à l’Assurance Maladie.

Cette transformation appellerait une réflexion plus globale, portant notamment sur sa nouvelle dénomination, le panier de soins retenu, le caractère provisoire ou non des soins dispensés et les conditions pour en bénéficier : durée de résidence, niveau de ressources… Elle s’inscrirait dans une démarche de meilleure distinction des prestations contributives (relevant du modèle « assurantiel » historique de la Sécurité sociale) et non-contributives. En tout état de cause, elle serait la première étape pour repenser en profondeur le système de soins dédiés aux étrangers en situation irrégulière.

Les mécanismes d’assistance et de solidarité pour prendre en charge les patients étrangers doivent être préservés, mais ils doivent être cadrés pour ne pas remettre en cause le principe fondamental de contribution dans l’assurance. Une séparation claire entre assurance contributive et dispositifs de solidarité est essentielle pour ne pas créer une confusion entre les deux logiques et éviter que le système assurantiel ne se transforme en modèle redistributif total, insoutenable à long terme.

3) Restreindre le critère d’octroi du titre de séjour « étranger malade » à l’absence du traitement dans le pays d’origine et non à ses difficultés « d’accès effectif »

Afin de contrecarrer la jurisprudence du Conseil d’Etat du 7 avril 2010 qui a opéré une interprétation extensive du dispositif de séjour pour soins, et de revenir sur la réforme législative de 2016 qui l’a consacrée, il est préconisé de modifier l’article L. 425-9 du CESEDA, pour remplacer les termes de « bénéfice effectif » par celui « d’existence » d’un traitement approprié dans le pays d’origine.

Le dispositif de séjour pour soins a été largement étendu, bien au-delà des conditions initialement énumérées par le législateur – ce qui le rend difficilement soutenable sur le long terme, tant pour l’équilibre des finances publiques que pour les capacités d’accueil du système de santé. Une clarification de ses critères d’attribution s’avère indispensable, tandis qu’une véritable démarche de transparence et de mise en cohérence doit être menée plus globalement pour l’ensemble des dispositifs de soin dédiés aux étrangers.

Ont contribué à cette note de synthèse : Grégoire Daubigny, Fernand Gontier, Thanh Le-Luong, Didier Leschi, Nicolas Pouvreau-Monti, Charles Rodwell, David Smadja, Frederic Wehrle

[1] Pour les mineurs demandeurs d’un TS pour soins, comme tout mineur sont dispensés de TS, ce sont les parents ou représentants qui bénéficient d’une APS renouvelables en tant que de besoins.

[2] OFII, Rapport au Parlement 2022 – Procédure d’admission au séjour pour soins

[3] Conseil d’Etat, section du contentieux 7 avril 2010, n°316625

[4] OFII, Rapport au Parlement 2021 – Procédure d’admission au séjour pour soins

[5] OFII, Rapport au Parlement 2022 – Procédure d’admission au séjour pour soins

[6] OFII, Rapport au Parlement 2022 – Procédure d’admission au séjour pour soins

[7] TA de Lyon, 1er décembre 2023, instance n° 2306000

[8] CAA de Marseille, 3 avril 2023, n° d’instance 22MA01769

[9] OFII, Rapport au Parlement 2022 – Procédure d’admission au séjour pour soins

[10] Didier Leschi, Ce grand dérangement, tracts Gallimard, 21/09/2023

[11] OFII, Rapport au Parlement 2023 – Procédure d’admission au séjour pour soins

[12] OFII, Rapport au Parlement 2022 – Procédure d’admission au séjour pour soins

[13] CAA de Douai, 11 avril 2023, n° 22DA01323

[14] Fondapol, Migrations : la France singulière, Didier Leschi, octobre 2018

[15] OFII, Rapport au Parlement 2022 – Procédure d’admission au séjour pour soins

[16] Idem

[17] Idem

[18] OFII, Rapport au Parlement 2023 – Procédure d’admission au séjour pour soins

[19] Idem

[20] Rapport d’information sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière, rapporteure spéciale Véronique Louwagie, 17/05/2023

[21] OFII, Rapport au Parlement 2022 – Procédure d’admission au séjour pour soins

[22] OFII, Rapport au Parlement 2023 – Procédure d’admission au séjour pour soins

[23] Idem

[24] Rapport sur l’Aide médicale de l’Etat, établi par Patrick Stefanini, décembre 2023