Le Laboratoire de la République saisit chaque opportunité pour enrichir sa réflexion et élargir son réseau à l’international. Profitant de la présence en Amérique latine d’un de ses chargés de mission, Erévan Rebeyrotte, l’association engage une série de rencontres avec des acteurs politiques, intellectuels et économiques du continent.

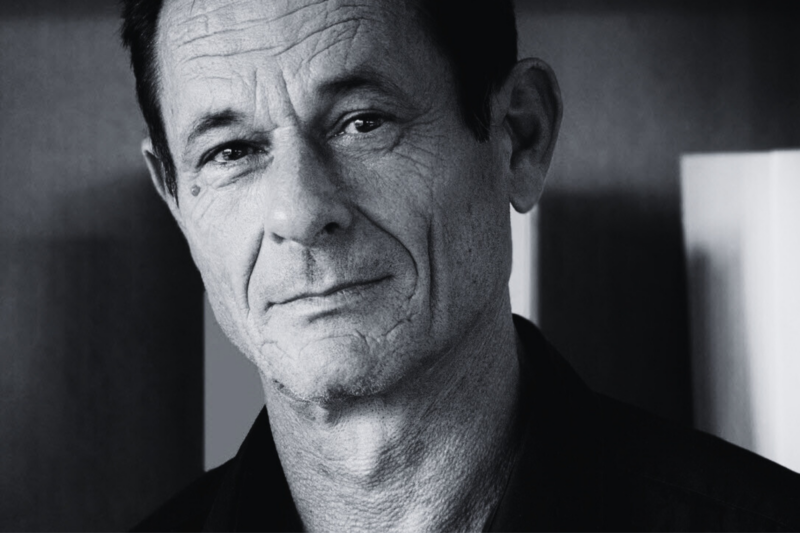

Pour cette première lettre d’Amérique latine, nous nous rendons à la ciudad de Mexico pour rencontrer Jorge Castañeda, intellectuel et homme politique mexicain de premier plan. Ancien ministre des Affaires étrangères du Mexique (2000-2003) et représentant du pays aux Nations unies, il a également enseigné dans plusieurs universités prestigieuses, dont la Universidad Nacional Autónoma de México, Princeton, New York, Cambridge et Sciences Po Paris. Figure influente de la diplomatie latino-américaine, il partage son analyse sur les relations internationales du Mexique, notamment avec les États-Unis, l’Europe et la France, dans un contexte marqué par des tensions économiques, migratoires et diplomatiques.

Erévan Rebeyrotte : Avec la réélection de Donald Trump, le Mexique doit affronter des tensions commerciales accrues, notamment avec l’imposition de nouveaux droits de douane sur l’acier et l’aluminium. Comment le Mexique peut-il répondre à ces défis et préserver sa souveraineté économique et territoriale ?

Jorge Castañeda : Les défis sont dangereux et difficiles à surmonter. S’il s’agissait d’un simple différend commercial, on pourrait adhérer ou non aux théories de Donald Trump. Les déséquilibres commerciaux résultent souvent de subventions. En 2024, les États-Unis et le Mexique affichent un déficit commercial de 171 milliards de dollars, une somme relativement modeste par rapport à leur produit national, mais néanmoins conséquente. Cependant, la question dépasse le cadre strictement économique. Trump utilise les droits de douane non seulement à des fins commerciales, mais aussi pour obtenir des concessions du Mexique sur des sujets tels que l’immigration, la sécurité et le trafic de drogue. Le Mexique se voit ainsi contraint de répondre aux exigences de Trump dans ces domaines. Les observateurs étrangers sont frappés par le sentiment et l’identité nationale des Mexicains, mais ils sous-estiment souvent la vulnérabilité du pays face aux États-Unis. Par exemple, environ 60 % de notre électricité provient de centrales alimentées au gaz naturel, dont 70 % est importé des États-Unis. Notre capacité de réserve est d’un jour et demi seulement, ce qui limite considérablement notre marge de manœuvre face à Trump. Toutefois, le Mexique possède quelques leviers de négociation, notamment le pouvoir de décider d’accepter ou non les déportés non nationaux. C’est une carte diplomatique, mais son utilisation est délicate. Sous le premier mandat de Trump, le gouvernement mexicain a cédé sur toute la ligne. La situation risque de se répéter avec la nouvelle administration. Il en va de même pour la Chine : une part significative des exportations mexicaines vers les États-Unis sont en réalité des produits chinois déguisés, transitant par d’autres pays ou entrant clandestinement au Mexique. Trump souhaite un contrôle renforcé de ces marchandises.

Erévan Rebeyrotte : Trump a symboliquement rebaptisé le golfe du Mexique en « golfe d’Amérique », un geste interprété par certains comme une tentative d’affirmation de l’hégémonie américaine. Qu’en pensez-vous ?

Jorge Castañeda : Cela n’a aucune importance. Il est inutile de se battre avec Trump sur ce genre d’absurdités. Le fleuve qui sépare les États-Unis et le Mexique porte déjà deux noms : « Rio Grande » côté américain et « Rio Bravo » côté mexicain. Ce n’est pas un sujet de contentieux. Chaque pays, comme la France, décidera librement de la manière dont il nomme le golfe. Cela ne change rien.

Erévan Rebeyrotte : En réponse aux menaces commerciales de Donald Trump, l’Union européenne et le Mexique ont récemment signé un accord visant à renforcer leurs liens économiques. Pensez-vous que cet accord marque le début d’un réalignement stratégique du Mexique vers l’Europe ?

Jorge Castañeda : Cet accord élargi remplace celui de 1998 en l’améliorant et en l’approfondissant. Cependant, le Mexique en a exclu le chapitre sur l’énergie, ce qui a déçu l’Europe. Il reste encore à obtenir l’approbation des 27 États membres, bien que l’accord soit déjà appliqué.

Erévan Rebeyrotte : Alors que plusieurs pays d’Amérique latine traversent des crises démocratiques et connaissent des dérives autoritaires, quel rôle le Mexique peut-il jouer sous la présidence de Claudia Sheinbaum ? Le pays a-t-il encore suffisamment d’influence pour défendre la démocratie et les droits de l’homme dans la région ?

Jorge Castañeda : La vraie question est de savoir si le gouvernement mexicain actuel et le précédent sont réellement des défenseurs des droits de l’homme et de la démocratie, ou s’ils y sont hostiles. Regardez les dictatures en place à Cuba, au Venezuela, au Nicaragua, et maintenant au Salvador. [Que pensez vous de Javier Milei ?] Pour l’Argentine, il est encore trop tôt pour juger Javier Milei. Il multiplie les décisions extravagantes, mais pour l’instant, la démocratie n’est pas menacée. L’économie, en revanche, est dans une situation critique. Le Mexique lui-même connaît une dérive autoritaire. Le gouvernement a supprimé l’indépendance du pouvoir judiciaire ainsi que les organismes autonomes du pays. Dans quelques mois, il supprimera même les autorités électorales qui ont joué un rôle essentiel dans l’instauration de la démocratie. Il adopte aussi une posture hostile envers les intellectuels et les médias. Dans ces conditions, le Mexique est mal placé pour donner des leçons en matière de droits de l’homme. Les gouvernements actuels et précédents ne se préoccupent pas tant de la démocratie et des droits fondamentaux que de la souveraineté nationale.

Erévan Rebeyrotte : Vous avez représenté le Mexique en tant que ministre des Affaires étrangères lorsqu’il siégeait au Conseil de sécurité de l’ONU. Aujourd’hui, face aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, l’ONU semble incapable d’imposer des solutions durables. L’organisation est-elle devenue un simple spectateur impuissant face aux rivalités entre grandes puissances ?

Jorge Castañeda : L’ONU a toujours été un spectateur, et pas toujours puissant. Pendant la guerre froide, les États-Unis et la Russie ont souvent utilisé leur droit de veto pour servir leurs intérêts. Aujourd’hui, la rivalité oppose les États-Unis à la Chine, alliée de la Russie. La Russie joue un rôle clé dans la guerre en Ukraine, mais le véritable affrontement à long terme est entre les États-Unis et la Chine. La question essentielle est de savoir si le monde se porterait mieux sans l’ONU et d’autres institutions internationales comme l’OMC, l’OMS, l’UNESCO ou la Cour pénale internationale. Je ne le crois pas. Contrairement aux revendications du Sud global, qui réclame une réforme des institutions pour les rendre plus représentatives du nouvel ordre mondial, je pense qu’il faut améliorer et renforcer l’ordre existant. Les États-Unis, par exemple, devraient ratifier la cinquantaine d’instruments internationaux qu’ils ont toujours refusé d’adopter, comme la Cour pénale internationale, la Convention sur le droit de la mer ou la Convention sur les armes conventionnelles. Cela changerait beaucoup de choses. Mais le Sud global, lui, cherche surtout à accroître le poids de la Chine.

Erévan Rebeyrotte : Quel est le lien entre le Laboratoire de la République et les enjeux communs entre la France et le Mexique ?

Jorge Castañeda : Il est essentiel de réfléchir ensemble au nouvel ordre mondial. Le sommet européen du 17 février à l’Élysée a été un moment clé pour discuter des ambitions renouvelées des États-Unis, notamment sur Gaza, l’Ukraine, le Groenland, le canal de Panama, et peut-être même certaines parties du Mexique. La France joue un rôle central dans la définition d’une réponse européenne aux crises internationales. Cela inclut bien sûr l’Ukraine, mais aussi l’intelligence artificielle, avec le sommet qui s’est tenu récemment, et les accords de Paris sur le climat, que Trump va quitter dans un an. Il est crucial de s’unir et de décider d’une stratégie commune. L’essor de l’extrême droite en Europe et aux États-Unis représente une menace majeure, tout comme le régime autoritaire de gauche au Mexique. Enfin, bien que le Mexique soit plus proche des États-Unis, la France est plus perméable au wokisme mais cette idéologie arrive dans le pays. Il est donc nécessaire de bâtir un dialogue stratégique entre la France, le Mexique et les États-Unis, en excluant les trumpistes et en s’appuyant sur une alliance de citoyens engagés.